Achtung! Diese Seiten sind seit September 2006 nicht mehr aktualisiert worden. Die offizielle Homepage von Henrike Lähnemann findet sich jetzt auf dem Server der Universität Newcastle.(Zu der Judithseite)

PD Dr. Henrike Lähnemann

'Hystoria Judith'. Deutsche Judith-Dichtungen vom 12. bis zum 16. Jahrhundert

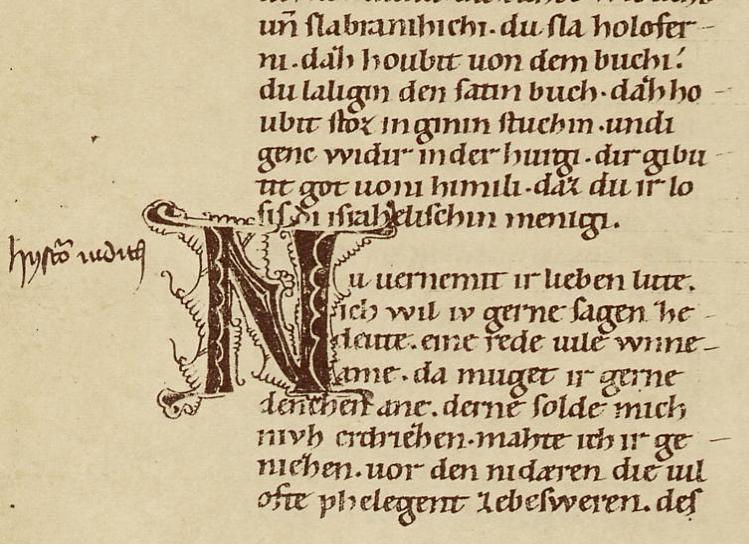

Titelabbildung: Schluß der sogenannten ‘Älteren Judith’ und

Beginn der ‘Jüngeren Judith’. Ausschnitt aus f. 100va der

Handschrift 276 der Stiftsbibliothek Vorau, Ende 12. Jahrhundert. Die spätere

Marginalie hystoria iudith wiederholt einen

gleichlautenden Eintrag (hystoria Judith) vor

dem Textbeginn der vorhergehenden Dichtung auf f. 99va (aus dem Faksimile ‘Die deutschen Gedichte

der Vorauer Handschrift’, hg.v. Chorherrenstift Vorau, Graz 1958).

Die Habilitationsschrift ist im Mai 2003 bei der Neuphilologischen Fakultät der Universität Tübingen angenommen werden. Sie erscheint im Herbst 2006 in der Reihe 'Scrinium Friburgense' bei de Gruyter. Bis zur Publikation kann der Text der Projektvorstellung im Oberseminar im Wintersemester 2000/2001 eine allgemeine Einführung in den Komplex der Bibeldichtung und die Anlage der Arbeit geben; genauere Aufschlüsse gibt das Inhaltsverzeichnis in pdf-Form (die Seitenzahlen sind noch vorläufig).

Zur Einführung: Ein Überblick über die Themenstellung

Mein Ausgangspunkt war das Phänomen 'Bibeldichtung' und die Überlegung, inwieweit sich damit eine Einheit (um nicht gleich von "Gattung" zu reden) verbindet oder ob alle Auseinandersetzungen mit dem vorgängigen biblischen Text je neu ansetzen. Es wurde bald deutlich, daß sich diese Frage abgelöst von konkreten Texten nicht lösen läßt, sondern für unterschiedliche Teile/Teilstücke der Bibel oder biblischen Bücher die Antwort ganz unterschiedlich ausfallen muß. Es ist klar, daß Psalmen, Prophetensprüche oder Gesetzestexte beim Versuch, sie in die Volkssprache zu vermitteln, ganz anderen Verdichtungsprinzipien ausgesetzt sind als etwa Genesis, aber auch so problematische, aber doch narrative Grundgerüste aufweisenden Randfälle wie Hohelied oder Apokalypse. Deshalb habe ich das Judith-Buch als ein klar abgrenzbaren, narrativ bestimmten Ausschnitt aus dem Gesamttext 'Bibel' ausgewählt, um an einer Längsstudie die Veränderungen zu verfolgen, denen die volkssprachige Bearbeitung und Rezeption unterliegt.

Bibeldichtung

steht am Schnittpunkt mittelalterlicher Kulturen und theologischer und

literarischer Diskurse. Hier setzt immer wieder neu der Versuch an, biblische

Stoffe und theologisches Wissen volkssprachlich zu vermitteln. Einerseits

ist Bibeldichtung die älteste Form literarischer Betätigung mit

christlichen Themen (Prudentius, Juvencus) und bildet so ein Kontinuum

der Literaturproduktion seit der Spätantike,1

andererseits fordert der übermächtige Stoff immer wieder den

Neuansatz heraus, so daß es nicht zu einer Fortschreibung einmal

entwickelter literarischer Ausdrucksformen kommt, sondern jeder Entwurf

aus den eigenen Kontexten heraus an den biblischen Stoff herantritt.

Bibeldichtung

ist kaum als Gattung zu fassen. Das gemeinsame Konstituens ist nicht von

der Dichtung aus spezifiziert, sondern stofflich begründet, und dieser

einzige Stoff, die Bibel, ist in sich höchst vielgestaltig. Das liegt

zum einen darin, daß die Grenzen der Bibel in unterschiedlicher Weise

gefaßt werden und sich eine breite Übergangszone bildet, die

von den bereits von den Kirchenvätern zum Kanon gezählten alttestamentlichen

Apokryphen wie dem Buch Judith bis hin zu umstrittenen neutestamentlichen

Ausweitungen wie den Kindheitsevangelien reicht. Zum anderen präsentiert

sich die Bibel im Mittelalter in den unterschiedlichsten Gestalten: in

Form einzelner Bücher, Plenarien und chronikalischer Harmonisierungen

und erreicht die volkssprachige Sphäre im Weg über die unterschiedlichen

Vermittlungsinstanzen nur sehr selten in der geschlossenen Gestalt der

Vollbibel.2

Die von dieser sich immer wieder unterschiedlich darstellenden Mitte getragene

Dichtung kann sich in den verschiedensten Gattungen artikulieren und auch

als Stoffsubstrat in andere Großzusammenhänge eingebunden werden,

wie es beispielsweise die Weltgeschichte ist, für die die Geschichten

des Alten Testaments eine Hauptquelle bilden und gleichzeitig Strukturen

zum Verständnis von Geschichte überhaupt (Weltzeitalter etc.)

vorgeben. Daher sind hier in besonderem Maße Vermittlungsprozeße

zu beobachten, die von verschiedenen Ebenen gelehrten Wissens über

popularisierende lateinische Werke und Kompilationen ebenso wie durch die

Übersetzung von Kommentarliteratur und wissensorganisierenden Werken

zu den volkssprachigen Texten führen - und zwar im gesamteuropäischen

Austausch, da über die Bibel als Bezugspunkt immer wieder eine gemeinsame

Meta-Ebene erreicht werden kann.

Zur

Abgrenzung von Bibeldichtung kann nur ein Minimalkanon an Kriterien aufgestellt

werden, wenn nicht der überlieferungsgeschichtliche und übermittlungsbedingte

Zusammenhang verdeckt werden soll. Bibeldichtung wird grundsätzlich

durch die Versform von Bibelübersetzung und theologischer Traktatliteratur

abgehoben. Aber auch hier ergeben sich Übergangsbereiche. So sind

beispielsweise Aelfrics angelsächsische Paraphrasen alttestamentlicher

Bücher (10. Jahrhundert) in hochartifizieller Prosa abgefaßt,

die von ihrem poetischen Anspruch her zur Bibeldichtung gerechnet werden

muß, da er sie explizit gegen seine Homilien absetzt.3

Andere Werke liegen sowohl in Vers- wie in Prosaform vor. In den wenigsten

Fällen wird damit die gelehrte Tradition des ‘opus geminatum’, die

seit Sedulius für Bibeldichtung belegt ist, fortgeführt, sondern

eine der beiden Gestalten ist sekundär. Aber grundsätzlich muß

der Blick über die Versdichtungen hinaus für den prosaischen

Kontext offen bleiben. Das beginnt mit der ‘Historia scholastica’ des Petrus

Comestor, die eine der wichtigsten Vermittlungsinstanzen überhaupt

für biblische Stoffe darstellt, aber auch direkt versifiziert wird,

und findet sich ebenso bei der Deutschordensdichtung, deren gereimte Bibelparaphrasen

im 15. Jahrhundert wieder prosaisiert werden.

Für

eine systematische Untersuchung von ‘Bibeldichtung’ ist es daher wichtig,

Texte nicht primär über Gattung, Sprache oder Periodisierung

abzugrenzen, sondern vom gemeinsamen Stoffbezug ausgehend die Fragestellung

zu präzisieren. Das kann nur auf dem doppelten Hintergrund der gesamteuropäischen

Entwicklung von Bibeldichtung und der vielfältigen Vermittlungsprozesse

- vom Lateinischen in die Volkssprache, von der gelehrten Kommentierung

in die Popularisierung, von Prosa in Versform etc. - sinnvoll vorgenommen

werden. Ich gebe daher im folgenden zuerst einen Überblick über

die mittelalterliche deutsche Bibeldichtung, um die Spannbreite der Ausdrucksmöglichkeiten

zu zeigen und die Forschungslage auf dem Gebiet zu umreißen. Dann

zeige ich exemplarisch an einem biblischen Buch, ‘Judith’, wie ein Stoff

gesamteuropäisch tradiert und volkssprachig vermittelt wird.

Erst

nach einer längeren Zäsur, in der keine neue Literatur entsteht,

setzt Ende des 11. Jahrhunderts volkssprachige Dichtung wieder ein. Der

Neuanfang ist ganz wesentlich von biblischer Thematik getragen, ohne daß

die Traditionen, in denen die althochdeutsche Bibeldichtung verankert war,

weitergeführt würden. Auch die literaturgeschichtliche Forschung

orientiert sich an dem Einschnitt, so daß zum einen Studien zur Bibeldichtung

bis zum 10. Jahrhundert, zum anderen Arbeiten über die frühmittelhochdeutsche

Literatur des 11. und 12. Jahrhunderts vorliegen. Die erste Periode arbeitete

1975 Dieter Kartschoke4

auf, der mit traditionsgeschichtlichem Ansatz lateinische, altenglische,

althochdeutsch und altsächsische Texte bis zum 10. Jahrhundert behandelt.

Die gleichzeitig konzipierte Arbeit von Achim Masser nimmt zwar auch die

Folgezeit auf, ist aber besonders am Grenzbereich zur Legende hin interessiert

und wählt daher aus der Bibeldichtung aus.5

Seit diesen beiden Studien ist keine umfassende Arbeit zur Bibeldichtung

erschienen. Zu den einzelnen Werken, besonders zu Otfrid, hat die Forschung

dagegen stark zugenommen. Wichtig erscheint der Versuch, den schultheologischen

Gehalt des ‘Evangelienbuchs’ neu zu erschließen, wie es Ernst Hellgardt6

1981 unternahm. Auch der Kommentar von Gisela Vollmann-Profe7

zum Anfang des 1. Buchs des ‘Evangelienbuchs’ und die Untersuchungen zum

Marienbild Otfrids durch Susanne Greiner8

zeigen, daß in der Detailanalyse Erkenntnisse gerade über das

theologische Wissen und die Quellenverarbeitung Otfrids zu gewinnen sind.

So hat sich für das ‘Evangelienbuch’ die Einsicht durchgesetzt, daß

das Dichtungsverständnis der Zeit und die Vermittlungswege zu berücksichtigen

sind, wenn nicht falsche Literaturerwartungen dazu führen soll, Bibeldichtung

überhaupt, wie Curtius9,

nur als „qualvolle Lektüre„ zu betrachten.

Der

Abschied von einer von vornherein literarästhetisch wertenden Lektüre

wurde durch den poetologischen Anspruch erleichert, mit dem Otfrid in seinen

Vorreden der Volkssprache gegenübertritt. Demgegenüber erschien

dann die Bibeldichtung der frühmittelhochdeutschen Zeit blaß

und unreflektiert - wie etwa ein Vergleich der Kapitel zu Otfrid und zur

frühmittelhochdeutschen Dichtung in der ‘Literaturtheorie’ von Walter

Haug10

zeigt. Das hat Konsequenzen für die Beurteilung frühmittelhochdeutscher

Literatur. Zum einen findet sich hier viel weniger literargeschichtliche

Forschung. Gestritten wurde eher auf dem Gebiet der Edition: über

die Form der Dichtung und ihre ‘Verderbtheit’; sowohl die Auffassung von

Friedrich Maurer11,

der die Reimpaare als Langverse druckt, wie die von Erich Henschel und

Ulrich Pretzel12,

die stark emendierend in den Text eingreifen, konnten sich nicht durchsetzen.

Zum anderen begegnen weiterhin abwertende Urteile, beispielsweise von Werner

Schröder13,

der Albrecht Waags Ausgabe der kleineren Texte14

fortführte.

Für

die frühmittelhochdeutsche Literatur stellt sich in besonderem Maße

das Problem der Abgrenzung von Bibeldichtung gegenüber geistlicher

Dichtung. Offensichtlich programmatisch sind in den drei großen Sammelhandschriften,15

die den größten Teil der Literatur des ausgehenden 11. und beginnenden

12. Jahrhunderts übermitteln, heilsgeschichtlich-dogmatische Texte

wie das Ezzolied und didaktische wie die ‘Summa theologiae’ oder das ‘Anegenge’,

in denen biblische Motive den Text durchziehen, aber ihn nicht hauptsächlich

bestimmen, zusammengestellt mit Bibeldichtung, die ihrerseits hymnische

Teile, didaktische Einschübe und allegorische Ausweitungen aufweist.

Auch

die drei Handschriften sind überlieferungsmäßig verbunden,

da sich in ihnen verschiedene redaktionelle Ausformungen der gleichen umfangreichen

Bibeldichtungswerke finden. Teile der ‘Genesis’16

sind in unterschiedlichen Redaktionen in allen drei Handschriften überliefert.

Wie die Bilderzyklen zeigen, gehen die Wiener und die Millstätter

Handschrift auf eine gemeinsame bebilderte Vorlage zurück, geben den

gesamten Text und verbinden damit auch eine ‘Exodus’-Bearbeitung17.

Der Text findet sich in der Millstätter Handschrift aber in einer

modernisierenden Überarbeitung. Die Vorauer übernimmt nur die

Josephsgeschichte dieser Redaktion und bindet sie in ein neues, typologisch

und allegorisch ausgeweitetes Erzählgerüst ein. Die Pentateuch-Stücke

bilden innerhalb der Handschriften jeweils das Fundament für die folgenden

Texte anderer Provenienz. Den Verfassern und Redakteuren dieser Texte war

offensichtlich daran gelegen, theologisches Wissen systematisch aufzubauen

und in einer gut faßlichen Form zu verbreiten. In den neueren Arbeiten

zum Thema hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, daß die gegenüber

Otfrid stark vereinfachten Formen allegorischen Sprechens nicht Unkenntnis

und Unfähigkeit der Verfasser bedeuten, sondern ein gewandeltes Vermittlungsinteresse

anzeigen,18

und daß außerdem hier „erstmals die Merkmale literarisch-historischer

Kontinuitätsbildung und einer sukzessiven Entfaltung typenimmanenter

Möglichkeiten ablesbar werden„19.

Diese Überlegungen müßten auch auf die Sammler und Redakteure

übertragen werden, die für die Zusammenstellung der Handschriften

verantwortlich waren.

Die

Texte, die nach der frühmittelhochdeutschen Periode entstehen, zeigen

eine deutlich verschobene Interessenlage. Die biblischen Stücke werden

nicht mehr in Sammelhandschriften nebeneinander gestellt, sondern in Kompilationen

eingebunden. Dabei wird die alttestamentliche Geschichte größtenteils

in die Chronistik verlagert, die neutestamentlichen Erzählungen werden

an den Typus der Legende angepaßt und bewegen sich v.a. im apokryphen

Grenzbereich des Marienlebens und der Kindheit Jesu.20

Die Texte sind zahlreich und schwer zu überschauen, da sie in einer

engen Textsymbiose leben: selbständig konzipierte Werke werden in

Übersichtsdarstellungen integriert; dort werden wiederum Episoden

und kürzere Textstücke herausgelöst, um sie in andere Zusammenhänge

zu übernehmen. Dabei wechseln einzelne Texte im Übergang von

der Historienbibel zur Legende oder von der Erzählung in die Weltchronik

auch zwischen Vers- und Prosaform.21

Dies

Neben- und Miteinander hält bis in das 15. Jahrhundert an, in dem

dann zunehmend Bibelübersetzungen die Stelle der Historienbibeln übernehmen

und biblische Stoffe daraufhin in anderen Gattungen (Meistersang, Drama)

behandelt werden. Es bildet sich aber im 13. Jahrhundert noch einmal ein

zusammenhängender Komplex von bibelepischen Texten, der im Umkreis

des Deutschen Ordens entsteht. Bibeldichtung ist im Deutschen Orden neben

der Chronistik der beherrschende Literaturtypus. Dabei wird zum einen die

Tradition der Bibelparaphrase aufgenommen. Als Tischlektüre wurden

vor allem alttestamentliche Bücher bearbeitet, die mit dem Sieg der

Israeliten über die Heiden kriegerische Identifikationsmöglichkeiten

boten. Zum anderen werden Themen fortgeführt, die im Bereich der apokryph-legendarischen

Ausgestaltung des Neuen Testaments entstanden, wie es etwa das ‘Marienleben’

des Bruder Philipp zeigt. Wichtig ist die enge Verbindung zwischen diesen

Werken, nicht nur innerhalb der Bibeldichtung, sondern auch mit der Chronistik.

Die Texte nehmen aufeinander bezug, werden gemeinsam rezipiert und überliefert.

Eine neuere Arbeit zu den intertextuellen Bezügen und dazu, ob und

wie sich gemeinsame theologische Konzepte, Quellenbenutzung und Interessenslagen

erkennen lassen, fehlt. Die letzte zusammenhängende Darstellung zur

Deutschordensliteratur stammt aus dem Jahre 1951.22

Die Literatur ist zusammengestellt im Kommentar der ‘Hester’-Ausgabe von

Manfred Caliebe23,

dessen Schwerpunkt aber auf der sprachhistorischen Untersuchung liegt.

Es

zeigen sich damit im Überblick über deutsche Bibeldichtungen

vom 9. bis zum 15. Jahrhundert drei zusammenhängende Textkomplexe,

die zunächst einmal voneinander unabhängig biblische Stoffe bearbeiten:

die altdeutsche Zeit mit den epischen Werken Otfrids und des Helianddichters

und einigen damit verbundenen kürzeren Stücken; die frühmittelhochdeutsche

Zeit, in der kürzere Stücke Bibeldichtung mit umfangreicheren

Pentateuchbearbeitungen in Sammelhandschriften vereinigt werden und schließlich

die Deutschordensdichtung mit alttestamentlicher Bibelepik und legendarischen

Fortschreibungen neuttestamentlicher Motive. Um Konstanten von Bibeldichtung

herauszuarbeiten, gilt es, diese Texte neu unter systematischer Fragestellung

zu verbinden, ohne dabei ahistorisch vergleichend vorzugehen. Hier kann

die Frage nach den Vermittlungsprozessen eine hermeneutische Schlüsselfunktion

übernehmen. Denn nur wenn diese indirekten Verbindungen zwischen den

Texten wahrgenommen werden, ist es möglich, Bibeldichtung unterschiedlicher

Zeitstufen trotz ihrer Diskontinuität intertextuell lesbar zu machen.

Ein Textkorpus für diese Untersuchung muß bibeldichtungsadäquat,

d.h. ausgehend vom Stoff, nicht von einer Textgattung oder Sprachstufe

aus, gebildet werden. An einem durch den gemeinsamen Stoff zusammengebunden

Textensemble kann dann untersucht werden, wie sich Bibelkenntnis, gelehrtes

Wissen und wissensstrukturierende volkssprachige Zwischeninstanzen auf

die Fassung der Texte auswirken.

Dieser

Bereich der hellenistisch-jüdischen Schriften stand in der wissenschaftlichen

Theologie lange im Schatten der Geschichtsbücher, die Ereignisse der

israelischen Vorzeit zu schildern beanspruchen. Erst als sich zeigte, daß

die historisch-kritische Methode nur sehr begrenzt zur israelischen Frühzeit

zurückführen kann und auch für die älteren Bücher,

etwa den Pentateuch, immer wieder auf die redaktionelle Gestaltung von

Geschichte zurückgeworfen ist, stießen die sich von vornherein

literarisch präsentierenden Texte der Übergangs- und Spätzeit

auf neues Interesse. Inzwischen hat sich in der Theologie die Erkenntnis

durchgesetzt, daß dieses Schrifttum durch seine Einbindung in die

antike Literaturproduktion in besonderer Weise das entstehende Christentum

geprägt und bis in die Patristik gewirkt hat, so daß ihm für

die Frage der Wissensvermittlung eine Schlüsselstellung zukommt. Ich

werde daher die deutschen Judithdichtungen im Rahmen der gesamteuropäischen

Vermittlung des Stoffes kurz chronologisch vorstellen, um dann unter dem

nächsten Punkt methodische Möglichkeiten der Erschließung

dieses Textkorpus anreißen zu können.

Die

Stoffgeschichte des Buches Judith ist für die Neuzeit mehrfach aufgearbeitet

worden. Edna Purdie24

stellte als Einleitung zu ihrer Arbeit über die Judithgeschichte 1927

über hundert deutsche und englische poetische Bearbeitungen des Stoffes

zusammen. Die Liste wurde 1930 von Otto Baltzer25

für den deutschsprachigen Bereich ergänzt. Beide nehmen grundsätzlich

auch mittelalterliche Werke auf, aber die Angaben dazu sind knapp und ergänzungsbedürftig.

Das ändert auch nicht die neue bibliographische Zusammenstellung von

David Radavich26

von 1987, der europäische Judithbearbeitungen über Deutschland

und England hinaus berücksichtigte, aber sich offensichtlich für

die ältere Zeit auf Purdie verließ und beispielsweise die Deutschordensdichtung

‘Judith’ überhaupt nicht aufnimmt. Einen speziell mediävistischen

Überblick zum Thema gibt es nicht.

Obwohl

das Judiththema im Zuge feministischer und strukturalistischer Analysen

auf besonderes Interesse gestoßen ist, führen die neueren, methodisch

interessierten Arbeiten die Analysen so gut wie nie über die Zeit

der Renaissance bzw. für Deutschland über die Reformation hinaus

zurück, da dort die Instrumentalisierung des Judith-Mythos besonders

deutlich wird - und da dann auch eine Vielzahl von Bildgestaltungen des

Themas vorliegt27.

So springt die neuere Arbeit von Volker Mergenthaler28,

die sich mit poetologischer, semiologischer und intertextueller Diskursivierung

von Enthauptung beschäftigt, direkt von der Septuaginta zu Luther

und von dort in die neuzeitlichen Bearbeitungen. Auch in den neueren feministisch

oder narratologisch ausgerichteten theologischen Arbeiten wie etwa dem

Essayband ‘No one spoke ill of her’29,

der sich neben der Analyse des Textes um eine Aufarbeitung der Judith-Rezeption

bemüht, fehlt die mediävistische Seite des Themas. Das mag auch

damit begründet sein, daß sich das theologische Interesse auf

die Septuaginta-Fassung des Stoffes bezieht, während die mittelalterlichen

Bearbeitungen von der Vulgata abhängen, für deren Text Hieronymus

bewußt einen legendarisch eingefärbte aramäische Vorlage

benutzte, die jünger als die Septuaginta ist.

Zu

den einzelnen mittelalterlichen Judithdichtungen ist unterschiedlich stark

geforscht worden, nur wenig komparatistisch.30

Intensive Beachtung fand die wohl älteste volkssprachige Bearbeitung

des Judiththemas, die altenglische Judith. Schon durch ihrer Überlieferungsgemeinschaft

mit dem Beowulf geriet sie nie ganz aus dem Blickwinkel der Forschung und

wurde so bruchlos bis in die Gegenwart kommentiert und rezipiert. Eine

neue Ausgabe, die dritte in diesem Jahrhundert, spricht für das anhaltende

Interesse.31

Entsprechend wird der Text auch, im Unterschied zu den meisten anderen

mittelalterlichen Judith-Bearbeitungen, in der neueren, feministisch und

sozialgeschichtlich geprägten Diskussion in einer Weise rezipiert,

wie es sonst nur bei neuzeitlichen Judith-Bearbeitungen zu finden ist.Unter

den neueren Arbeiten ist als streitbarer, aber methodisch fundierter Zugriff

der Aufsatz von Karma Lochrie hervorzuheben32,

die für den Sammelband ‘Class and Gender in Early English Literature’

aus Überschneidungsbereich der Kategorien ‘Klasse’ und ‘Geschlecht’

die Problematik einer angemessenen Interpretation der ‘Judith’ entwickelt.

Ein

Jahrhundert später bearbeitete Aelfric Grammaticus wohl für eine

Nonne die Judith in rhythmisch stilisierter englischer Prosa.33

Der Schluß des Textes ist verloren, aber es ist erkennbar, daß,

wie etwa auch bei der Esther-Paraphrase Aelfrics, auf die allegorische

Ausdeutung eine Legende folgte. Wichtig für das Verständnis von

englischer Bibeldichtung ist Aefrics Vorrede zum Alten Testament,34

die er nach der Bearbeitung mehrerer alttestamentlicher Bücher verfaßte.

Neuere literaturwissenschaftliche Ansätze interessieren sich für

den Adressatenbezug von Aelfrics Text35

und die unterschiedlichen Erzählstrukturen der beiden angelsächsischen

Judith-Fassungen36

- eine Fragestellung, die gerade durch die enge gemeinsame Überlieferung

der ‘Älteren’ und der ‘Jüngeren Judith’ auch für

den deutschen Bereich lohnend wäre.

Etwa

gleichzeitig mit der frühen angelsächsischen Judith ist in einer

Veroneser Handschrift aus dem 9. Jahrhundert eine lateinische Bearbeitung

des Themas bezeugt. Die 13 erhaltenen Strophen des ‘Versus de Judith’37

schildern die Belagerung Betuliens und die Flucht der Assyrer. Der Rhythmus

scheint innerhalb eines größeren Zusammenhangs konzipiert zu

sein, da in der Handschrift direkt darauf ein abecedarischer Esther-Rhythmus

folgt. Aber die Überlieferung ist gestört, so daß der gesamte

Mittelteil der ‘Judith’ fehlt. Dies ist besonders bedauerlich, da Dieter

Kartschoke38

für den frühesten deutschsprachigen Text eine enge Anbindung

an die lateinische Hymnendichtung vorschlägt, die ‘Ältere Judith’

sich aber gerade auf die Szenen im Lager des Holofernes konzentriert.

Die

beiden frühesten deutschen Bearbeitungen des Judith-Stoffes entstehen

im 11. Jh. und sind gemeinsam in der Vorauer Handschrift überliefert.

Dabei ist die ‘Ältere Judith’ Teil eines schon vorher bestehenden

Textensembles, das vollständig übernommen wurde. Es umfaßt

die sogenannte ‘Summa Theologiae’, das ‘Lob Salomons’ und ‘Die drei Jünglinge

im Feuerofen’, an die sich die ‘Ältere Judith’ ohne Schreibzäsur

anschließt und mit der sie durch refrainartig wiederholte Verse verbunden

ist.39

Vielleicht schon vor der Redaktion der Handschrift wurde von einem Bearbeiter

dieser Komplex mit der ‘Jüngeren Judith’40

verbunden. Neuere Forschung zur sprach- und überlieferungsgeschichtliche

Einordnung der beiden Judith-Fassungen findet sich bei Werner Schröder,41

der aber für die von ihm als formal schwach abgelehnte Dichtung auf

weitere Interpretation der unterschiedlichen Vermittlungsprozesse verzichtet.

Bevor

der Judithstoff dann zum dritten Mal in Deutschland aufgegriffen wird,

entsteht im 12. Jahrhundert die mittellateinische Bibelparaphrase ‘Aurora’42.

Petrus Riga stützt sich vor allem auf die ‘Historia scholastica’ des

Petrus Comestor, nimmt aber für mystice Deutungen auch weitere

Quellen mit auf. Das Buch Judith gehört mit Tobit, Daniel und Esther

zur zweiten Gruppe von Büchern, die er bearbeitete. Es bot sich an,

sukzessive weitere mit allegorischen Auslegungen versehene Buchparaphrasen

zu ergänzen. So bestehen zahlreiche Rezensionen seines Werks, die

nebeneinander benutzt wurden. Als populärste mittelalterliche Versbibel

übte die ‘Aurora’ einen eminenten Einfluß nicht nur auf Bibeldichtung,

sondern überhaupt auf volkssprachige Dichtung aus.

So

ist die französische Bibelparaphrase vom Ende des 13. Jahrhunderts,

die ‘Bible de macé de la charité’43,

von der 1. Redaktion der ‘Aurora’ abhängig, die Ägidius von Paris

unternahm. Sie läßt die ‘Rekapituliones’ aus und übersetzt

relativ frei, komplettiert dafür das Textprogramm der ‘Aurora’ durch

die Ergänzung der Apokalypse.

In

der deutschen Literatur des 13. Jahrhundert begegnet das Judith-Motiv an

verschiedenen Orten: zum einen ist es als Teil der Weltgeschichte auch

Teil der Chroniken; so wird in der Kolmarer Handschrift44

zur Fortsetzung der Weltchronik Rudolfs von Ems für den Abschitt Könige

bis Daniel, in dem die Judithgeschichte in der Tradition der Historienbibeln45

chronologisch zwischen Daniel und Tobias eingeordnet wird, eine versifizierte

Fassung vom ‘Buch der Könige’ herangezogen.46

Auch in der Weltchronik des Jansen Enikel, der sich wiederum auf die Kaiserchronik

stützt, findet sich eine Judithpassage.47

Zum

anderen entsteht aber auch eine selbständige, nicht mit den Chroniken

verbundene ‘Judith’ innerhalb der Deutschordensliteratur.48

Das Werk wird im Epilog auf 1254 datiert49

und einem vrunt unde bruder (v. 73) gewidmet. Es reichert den Stoff

durch verschiedene allegorische Exkurse an und bietet damit die ausführlichste

deutsche Version des Judithbuchs (2814 Verse). Wie die anderen Deutschordensdichtungen

wurde die ‘Judith’ im 15. Jahrhundert durch Jörg Stuler auch in eine

Prosafassung gebracht.50

Mit

dem 13. Jahrhundert enden die epischen Bearbeitungen des Judithstoffes

in Deutschland. Aus dem 14. Jh. ist ein Frauenlob zugeschriebener Spruch

von 20 Versen im Goldenen Ton über Judith erhalten, der aber bei der

Edition der Sprüche Frauenlobs von Karl Stackmann51

ausgeschieden wurde, so daß er nur in der Ausgabe von Ludwig Ettmüller52

ediert vorliegt und in der Forschung nicht weiter behandelt wurde.

Ein

neues Interesse findet der Judithstoff im 16. Jahrhundert, teilweise durch

seine Transponierbarkeit auf Konstellationen der Reformation. Es entstehen

zahlreiche Dramatisierungen. Das beginnt 1534 mit Sixt Bircks Ain Nutzliche

History/ durch ain herrliche Tragoedi/ in spilsweiß für die

augen gestelt/ Dienlichen/ Wie man in Kriegßleüfften... vmb

hilff zu Gott dem Herren flehend ruffen soll’53.

Birck bearbeitete sein Stück zwei Jahre später noch einmal, diesmal

lateinisch.54

Weitere Bearbeitungen der Judith stammen von Joachim Greff (1536), Wolfgang

Schmeltzl (1542), Cornelius Schonaeus (1552) und einem Anonymus (1564).

Im Meistersingermilieu entstehen drei weitere dramatische Versionen: Hans

Sachs (1551), der Hirschberger Geistliche Samuel Hebel (1566) und der Laubaner

Pfarrer Martin Boehme (1618). Charakteristisch ist die offene politisch-religiöse

Allegorisierung des alttestamentlichen Geschehens.

Anders

ist die Lage in Frankreich und England, wo ebenfalls dramatische Fassungen

entstehen, aber von einem unterschiedlichen Typus. So wird Jean Molinet

ein Judith-Drama zugeschrieben, das Teil eines Mysterienspielzyklus zum

Alten Testament ist, ‘Le mystère de Judith et Holofernés’.55

Daneben wird die Tradition der Reimbibel fortgeführt in Werken wie

der mittelenglischen metrischen Paraphrase des Alten Testaments.56

Die

Beliebtheit des Stoffes als Dramenvorlage hält sich ungebrochen im

Barock. Judith wird nicht nur als selbständiges Drama konzipiert,

mehrmals etwa im Jesuitentheater, wo sich die Judithfigur in ihrer mittelalterlichen

Ausprägung durch ihre Nähe zur Heiligenvita innerhalb der biblischen

Stoffe besonders anbot, sondern liefert auch den Vorwurf für zahlreiche

Opern- und Oratorienlibretti des 17./18. Jahrhunderts. So bestand der Stoff

nach dem Versiegen der im engeren Sinne bibelepischen Umsetzungen bis in

die Neuzeit weiter.

Dazu

ist vorab ein forschungsgeschichtlicher Überblick zu stellen, der

verdeutlichen kann, wie sich in der Beurteilung von Bibeldichtung grundsätzliche

Paradigmen der Wissenschaftsentwicklung abbilden. Hier ist auch, oder gerade,

Otfrid von Weißenburg zu berücksichtigen, da das ‘Evangelienbuch’

am intensivsten und kontinuierlich in der Forschung bearbeitet worden ist.

Für

die folgenden exemplarischen Analysen besteht die methodische Aufgabe,

Fragen der Überlieferungsgeschichte zu verbinden mit dem theologischen

Horizont der Zeit und der literarischen Entwicklungen. Der Vergleich der

Judithdichtungen untereinander soll dazu beitragen, Vermittlungswege zu

erkunden, die Durchsetzung wissenschaftlicher Tendenzen im ‘unterwissenschaftlichen’

Bereich zu verfolgen - ohne dabei die Eigengesetzlichkeit von Literatur

aus den Augen zu verlieren. Es muß danach gefragt werden, welche

Autoritäten wie verarbeitet werden und wie stark dies durch das Zielpublikum

beeinflußt ist. Beispielsweise läßt sich vergleichend

untersuchen, wieweit auf dem Vermittlungsweg von der Vulgata über

Petrus Comestor über die ‘Aurora’ zu den volkssprachigen Dichtungen

die jeweils vorhergehenden Stufen präsent bleiben. Für welche

Elemente genau wird der Rückgriff bis zur Vulgata vorgenommen und

wo wird auf die redaktionelle Arbeit anderer aufgebaut? Schlägt ein

Paradigmenwechsel in der Wissenschaft oder der Streit um bestimmte Dogmen

bis in die Bibeldichtung durch und wenn ja, mit welcher Verzögerung

reagieren die Texte?

Administration:

17.04.2007, Henrike Lähnemann(ndmla01@uni-tuebingen.de)

Eine entscheidende Erkenntnis war, daß die literarische Einheit 'Judith' in der Entwicklung eine enge Wechselwirkung mit der Gestalt 'Judith' aufweist. Die Besonderheit der Protagonistin, ja daß es überhaupt so etwas wie eine "Hauptperson" in dem Buch gibt, schwingt immer mit und führte dazu, daß ich den Begriff der Judith im Titel in Anführungsstriche gesetzt habe. Das Erzählen der Geschichte des Judithbuchs erfordert auch eine Stellungnahme zur Namengeberin, und gerade im Spätmittelalter löst sich die Figur zunehmend aus dem narrativen Rahmen. Wir werden das auch an dem für heute ausgewählten Judith-Lied sehen können; ich wollte hier schon einmal darauf hinweisen, daß die didaktische Komponente der biblischen Erzählung sich besonders in der Gestaltung Judiths als Exempel niederschlägt. Wofür sie Exempel ist, kann stark differieren, aber der "Persönlichkeitsfaktor" ist bei der Untersuchung der literarischen Tradition nicht zu unterschätzen.

Zum Aufbau: Einleitend geht es mir um zwei Komplexe: den biblischen Text als Voraussetzung mittelalterlicher Bearbeitung und um das Phänomen 'Bibeldichtung' bzw. die Forschungsgeschichte dazu. Der biblische Überlieferungszusammenhang gibt starke Rezeptionsvorgaben: die Bibel ist im Grunde ja eine ganze Bibliothek und das Judithbuch darin eine theologische Herausforderung am Rande des Kanons. Ich muß kurz wenigstens zwei Voraussetzungen benennen, die im Mittelalter zu einer Sonderbehandlung führten: 1. der Text ist (um eine heftige theologische Debatte schlagwortartig zu verkürzen) als Geschichtsparabel konstruiert: die zahlreichen genannten Personen, Orte und Daten ergeben ein bewußt widersprüchliches Bild; es beginnt gleich mit der Benennung des Feinds als "Assyrerkönig Nebukadnezar" - einen solchen hat es natürlich nie gegeben, und den zeitgenössischen Hörern, deren ganzes Bewußtsein von der Erfahrung des babylonischen Exils geprägt war, war das völlig klar und damit auch, daß der Text eine symbolische Lesart verlangte: es geht um die Auseinandersetzung Israels, verkörpert durch die Personifikation der Jüdin (das heißt der Name Judith schlicht), mit seinen Feinden, für die Nebukadnezar in Personalunion mit den Assyrern die geeignete Chiffre abgibt. Das führte im Mittelalter zu ernsthaften Chronologieproblemen bei der Umordnung der Bibel in eine widerspruchsfreie historia, machte aber auch die Faszinationskraft des Buches aus: die ganze Handlung ist als Lehrstück konzipiert; ihre Moral muß nicht erst über Allegorese oder andere hermeneutische Verfahren eruiert werden, sondern präsentiert immer wieder auf der wörtlichen Ebene den Refrain: am Ende siegen die Gottesfürchtigen, die Hochmütigen stürzen. Diese dem Mittelalter nicht bewußte Gattungsvorgabe der Geschichtsparabel war also Hemmnis und Ansporn zugleich für eine Tradierung und Adaptierung des Stoffes.

Die zweite Sonderbedingung ist das Schicksal der Vorlage: da Judith nicht in den jüdischen Kanon kam, unterlag sie nicht den strengen Sprach- und Tradierungsvorgaben der hebräischen Bibel. Sie kursierte auf Griechisch, in der Form, in der sie in der mit einem weiterem Kanonbegriff operierenden LXX stand. Als es darum ging, einen einheitlichen christlichen lateinischen Bibeltext herzustellen, der auch die nur in der LXX überlieferten Stücke umfaßte, suchte Hieronymus nach einem hebräischen Urtext, um auch die Apokryphen dem Dogma der hebraica veritas zu unterwerfen. Es ist inzwischen opinio communis der Forschung, daß so eine Vorlage existierte, daß aber die Texte, die Hieronymus fand, verschiedene hebräische und aramäische Nacherzählungen des Stoffs waren, weitaus jünger als die griechische Fassung. Er klagte zwar in der Vorrede - die im Übrigen im MA stark rezeptionslenkend war - über die schlechte Überlieferung, hielt sich aber an die hebräischen Versionen, die er - fast wie aus Trotz - extrem wörtlich übersetzte, so daß der Judith-Text von hebraisierenden Wendungen wie in ore gladii für "durch das Schwert" voll ist. Das bedeutete für das MA, daß es die Judithgeschichte in einer bereits "zerzählten" Form kennenlernte, in der v.a. die Gestalt der Judith stärker legendarisch gefaßt wurde. Ausdrücke wie mulier sancta, die für die christliche Weiterverarbeitung Judiths etwa als Typus Mariens entscheidend wurden, gehen auf diesen Überlieferungszusammenhang der jüdischen Legendendichtung zurück.

Ich werde in der Arbeit dann ausführlicher darauf eingehen, wie sich das Judithbuch im gelehrten Kommentarzusammenhang des Mittelalters und in der harmonisierenden Deutung der Gesamtbibel, wie sie quasi verbindlich in der 'Historia scholastica' des Petrus Comestor festgelegt wurde, präsentierte, aber möchte hier nur kurz vorgreifend sagen, daß die gelehrte Auseinandersetzung sehr viel weniger, als ich zuerst angenommen hatte, auf die narrative Gestaltung des Textes in den Volkssprachen einwirkt. Was später Wirkung zeigt, sind die theologischen Urteile zur Person Judiths, aber die Geschichte als ganze ließ sich in ihrer stark polarisierenden Erzählweise kommentarlos verstehen und für die eigenen Bedürfnisse umgestalten, so daß die meisten Judithdichtungen unmittelbar am Vulgata-Text einsetzen und nur die Vorrede des Hieronymus, die wie seine Vorreden zu den anderen biblischen Büchern zum festen Bestandteil des Textes geworden war, eine über die Erzählung hinaus regelmäßig genutzte Wissensquelle ist.

Auf die Forschungsdiskussion zu 'Bibeldichtung', die den zweiten Teil der Einleitung bilden wird, gehe ich jetzt nicht ein, um gleich das Textcorpus vorzustellen, das den Hauptteil der Arbeit ausmacht. Hier sind drei große Traditionszusammenhänge für Judith als deutscher Bibeldichtung auszumachen: 1. Frühmittelhochdeutsche Texte, 2. Deutschordensdichtung, 3. Reformationszeit. Diese drei zeitlichen Komplexe werden um drei über die deutschen mittelalterlichen Judithdichtungen hinausgehende Fragestellungen erweitert: 1. nach Judithdichtungen im europäischen Zusammenhang, 2. nach der Entwicklung Judiths als Exempel/Beispielfigur, 3. nach der bildlichen Umsetzung des Judith-Themas. Es ist eine relativ große Belastungsprobe, der sich diese eine Geschichte dabei ausgesetzt sieht, und wäre diese Geschichte nicht so klar und selbstverständlich immer wieder aufgenommen worden, wäre mir bei dem munteren Springen durch Literaturepochen, Sprachgrenzen und Kunstgattungen auch unwohl. Aber die narrative Konstanz bietet eine Untersuchungsbasis, auf deren Grundlage sich auch die disparaten Bereiche sinnvoll zusammenbringen lassen, ohne falsche Vergleiche zu ziehen.

Die drei Teile zu den deutschen Judithdichtungen umfassen jeweils mehrere Texte, die einzeln interpretiert werden, dann aber auch jeweils in den sie verbindenden Kontext eingeordnet werden, bei wechselnder Schwerpunktsetzung. Für die beiden frühesten deutschen Texten, die sogenannte 'Ältere' und 'Jüngere Judith', ist das evidenterweise die Vorauer Handschrift (bzw. die Gesamtheit der frühmittelhochdeutschen Sammelhandschriften), die eine Perspektivierung auf Quellen, Vermittlung und Publikum als Markierung eines sich wandelnden Verständnishorizonts erlaubt. Bei der 'Judith' von 1254 und ihrer Prosaisierung in Jörg Stulers 'Historienbuch' im 15. Jahrhundert liegt die verbindende Fragestellung im Blick auf Entwicklungen und Kontinuitäten in der Deutschordensdichtung, mit einem besonderen Schwerpunkt auf dem Verhältnis von Narration und Allegorese. Die Judithdramen der Reformationszeit schließlich erlauben eine sehr klare Situierung im Kontext politischer und religiöser Selbstversicherung. Von hier aus bietet sich dann auch bereits der Brückenschlag zur Einzelfigur Judith an, die in ganz unterschiedlicher Funktion angerufen und in Konzepte eingebaut wird. Vor dem Blick auf die Instrumentalisierung der Gestalt kommt aber noch der komparatistische Teil, in dem exemplarisch die angelsächsische Judith des 9. Jahrhunderts, eine mittelenglische Nacherzählung und ein mittelfranzösisches Drama einbezogen werden; der Vorteil v.a. bei der angelsächsischen Judith ist, daß hier neben auch die intensive anglo-amerikanische Forschungsdiskussion einbezogen werden kann, wie sie für den deutschsprachigen Bereich eigentlich ganz fehlt, und in der wenigstens ansatzweise neuere methodische Ansätze zum Tragen kommen. Ansonsten stehen nämlich traditionellen literaturwissenschaftlichen Überblicksdarstellungen unvermittelt die polemisch theoretisch ausgerichteten Untersuchungen zur Judithfigur in der Neuzeit v.a. im Bereich der bildenden Künste gegenüber. Ohne eine kritische Anwendung von gender- und Machtfragen lassen sich aber auch die mittelalterlichen Zeugnisse nicht wirklich würdigen. Das wird besonders deutlich, wenn man zu meiner zweiten übergreifenden Fragestellung kommt, die eng mit der dritten, der Frage nach der bildnerischen Darstellung, verknüpft ist, nämlich nach dem Charakter der Judithfigur als einer sich aus dem narrativen Kontext lösenden Gestalt. Für das Mittelalter, speziell das späte, sind drei Hauptlinien zu verfolgen: Judith als Typus Mariens, v.a. in der Nachfolge des 'Speculum humanae salvationis', als eine der neun Heldinnen, die analog zu den neun Helden sich im späten 14. Jahrhundert herausbilden, und unter den Weiberlisten. Mit diesem letzten Punkt kommt eine Ambiguierung der Figur ins Spiel, die latent das ganze Mittelalter hindurch vorhanden war - die Bedrohung, die von der starken Frau ausgeht. Die Doppelbödigkeit der Figur läßt sich noch deutlicher zeigen, wenn die bildlichen Umsetzungen betrachtet werden. Dies ist der Komplex, zu dem weitaus am meisten geschrieben worden ist, eigentlich aber nur über neuzeitliche Bildformen (Artemisia Gentileschi und Klimt bilden hier ein etwas seltsames Paar an der Spitze der meistuntersuchten Maler). Ich werde den Bereich nur exemplarisch behandeln, aber doch einige Tendenzen aufzeigen können, etwa wie es aus der ikonographischen Tradition zu einer Vermengung von Judith- und Salome-Darstellungen im 16. Jahrhundert kommen konnte.

Die Verbildlichungen, gerade im Kontrast zu den mittelalterlichen Handschriftenillustrationen, sind unverzichtbar, wenn abschließend die beiden Facetten Judiths - Judith, das Buch und Judith, die Frau - noch einmal in einen weiteren Zusammenhang gestellt werden sollen. Der Abschlußteil soll also ein Kapitel mit Überlegungen dazu umfassen, was die Judithdichtungen über das Phänomen 'Bibeldichtung' aussagen, und ein Kapitel, wie Gender und Rolle der Judithfigur ihre Rezeption bestimmten.

- Wie läßt

sich ‘Bibeldichtung’ als Form literarischer Umsetzung theologischen Wissens

in der volkssprachigen Literatur des Mittelalters fassen?

- Mittelalterliche deutsche Bibeldichtung:

Übersicht und Forschungslage

- Textkorpus ‘Judithdichtungen

im Vergleich’: Übersicht und Forschungslage

- Zum Aufbau der Arbeit: Methodischer

Einstieg und stoffgeschichtlicher Längsschnitt

| Henrike Lähnemann |